《云彩收集者手册》读书笔记

小时候很羡慕一种人,多是老者或智者,他们上知天文下知地理,抬头望一眼天空,就能知道几时刮风,几时下雨,甚至四时播种、诸事吉凶,尽在掌握,甚是了得!

这里面最厉害的要数诸葛孔明,夜观星象,能断人生死,知天下势!

当然后来长大了,知道这种多智而近妖是不现实的。前推五百年,后推五百年,我是做不到了,但是,如果说通过观察天象的细微变化,而判断阴晴云雨的趋势,还是可能的。于是,就买了这本书,有了这个笔记

下边的知识绝大部分整理于这本书:《云彩收集者手册》,是英国赏云协会的官方出版物

基本知识

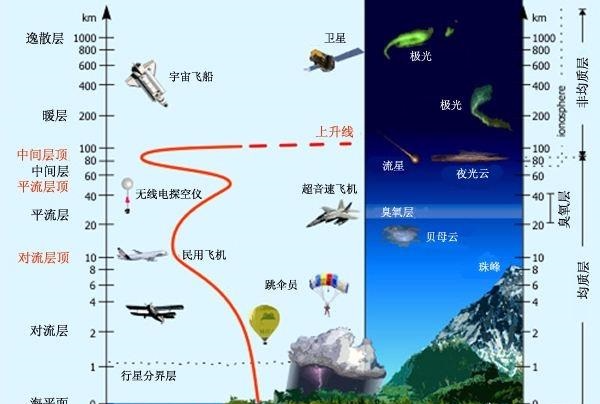

云的分类可以根据云所在的高度进行划分,分为低云族、中云族和高云族,每个高度的云大致又可分为积云和层云两种。而积雨云则往往延伸到不止一个高度,单独列出来

云族 属 一些类型 低云族 积云 幞状积云 缟状积云 幡状积云 层积云 波状层积云 网状层积云 幡状层积云 悬球状层积云 层云 降水线迹层云 中云族 高积云 幡状高积云 悬球状高积云 高层云 幡状高层云 降水线迹高层云 悬球状高层云 高云族 卷云 毛卷云 絮状卷云 卷积云 幡状卷积云 悬球状卷积云 卷层云 波状卷层云 多个云族 雨层云(延伸到不止一个高度上) 积雨云(延伸到三个高度上) 白昼伊始,地表被太阳加热,气流上升,到一定高度遇冷凝结,会形成最常见的积云,所以积云常常形成于天亮后的几个小时,往往在日落前会消散

低云族中的积云往往代表着晴朗的天气,除非它继续成长(继续有气流上升),逐渐发展成浓积云,则会带来降雨

层云则形成于潮湿的空气吹过一片相对寒冷的区域,或者暖空气经过山坡抬升遇冷(其他形成方式,不表)。层云是高度最低的云,通常距离地面不高于450m

高积云的常见形态是棉絮状,高积云和卷积云的区别是:高积云在背离太阳的一侧有阴影,而卷积云没有

当大片的暖空气与冷空气在高空相撞,往往就会形成高层云。高层云通常没什么特点:云层灰暗,就像天空蒙上了一块塑料布

卷云通常由冰晶组成,高空的冰晶下落时,穿过对流层上部高空中的风,形成卷云

卷云增厚,在天空中逐渐铺开,是高空冷空气来袭和湿度增大的信号,表明云彩的连续发展过程已经开始,这个过程最终形成雨层云,并在一天之内带来降雨或降雪

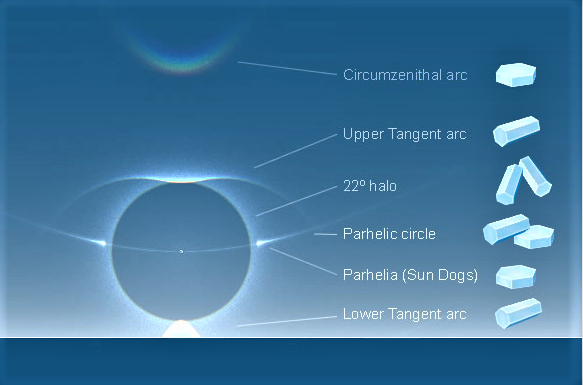

“晕”现象,一般发生在卷云(高云族),产生大范围日晕现象的云一般是卷层云

积雨云由浓积云发展而来

一些特别的云

- 荚状云(堆叠形态):当气流中潮湿的空气被干燥空气分隔,形成一层一层的样子,就可能会出现堆叠形态的荚状云,这是积云的一种

- 在对流层越高的地方,风速越快,卷云的分块则更小,有时会形成毛状云

- 波状云:当云层上方和下方的流速不一样,会产生波状云。波动气流向上发展冷却,形成冰晶,冰晶在下落到波动气流底部时,非常薄,甚至是透明的,使整体云形成了波浪的样子

破片云:当空气非常潮湿,在云层下方多余的水分,由于上升阵风的冷却,使其中的一些水分凝结成微小的水滴,以一缕薄云的形态徘徊于空中,被称为碎片云。碎片云出现通常表示雨水在几分钟内就会降临

悬球状云:并不像人们以为的那样,悬球状云出现在暴风雨天气之前。实际上,悬球状云往往形成于暴风雨之后的天空

幡状云:幡状云是正在下雨或下雪的云,由于穿过了足够温暖或干燥的大气,降水在到达地面前就蒸发掉了

雨幡洞云是幡状云的一种特殊情况,高云层中的过冷液滴降落,穿过云层,会在云中留下一个洞

- 弧状云:当冷空气被风暴中的降水形式向下拖拽,它到达地面之前会铺展开,行程弧状云

- 管状云:在强烈的风暴下,快速上升的空气膨胀并冷却,其中部分水分会凝结成管状云墙,也被称为漏斗云,是龙卷风或者水龙卷(龙吸水)的前兆

- 砧状云:砧状云是暴风雨的前兆,当云彩不断成长变大,最终会触及对流层和平流层交界处的逆温区域,原本高度越高温度越低的规律在这里出现了反转,于是气流停止了向上流动,在交界处铺展成砧板状,被称为砧状云。这是积云的极致,代表着暴雨即将来临

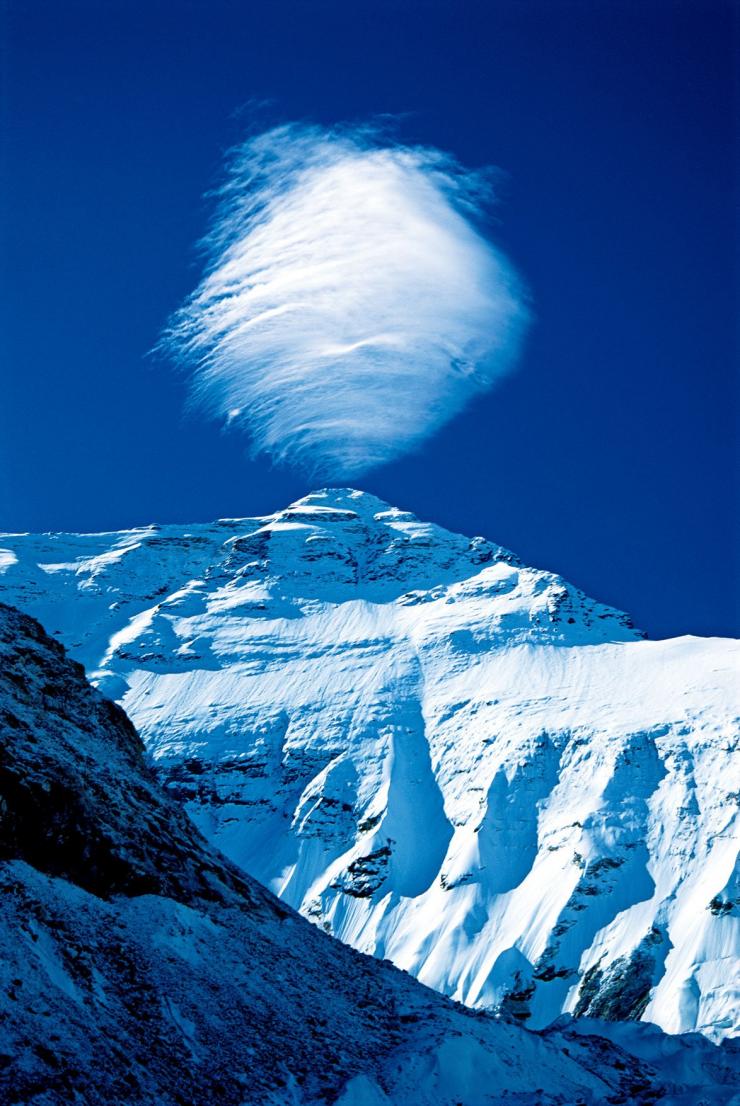

- 山帽云和旗云:山谷中的温暖空气在越过山坡的上升过程中遇冷,就会在山顶附近形成积云,根据云彩的不同形态,可被称为山帽云或者旗云

山帽云和旗云更容易出现在极高山上

珠穆朗玛峰顶这朵冰激凌般的“云帽”,则是飞碟形的荚状云,山峰的隆起阻断了气流的正常流向,导致云在此处聚集

- 开尔文-亥姆霍兹波:当云层的上层空气比下层空气流动的快,云层上就会形成波状云,等风存在足够的切变,这些波状云就能卷曲起来,行程一连串涡旋,被称为开尔文-亥姆霍兹波

- 马蹄涡:马蹄涡形成于水平方向的旋转气流,呈马蹄状,一般只持续一分钟左右

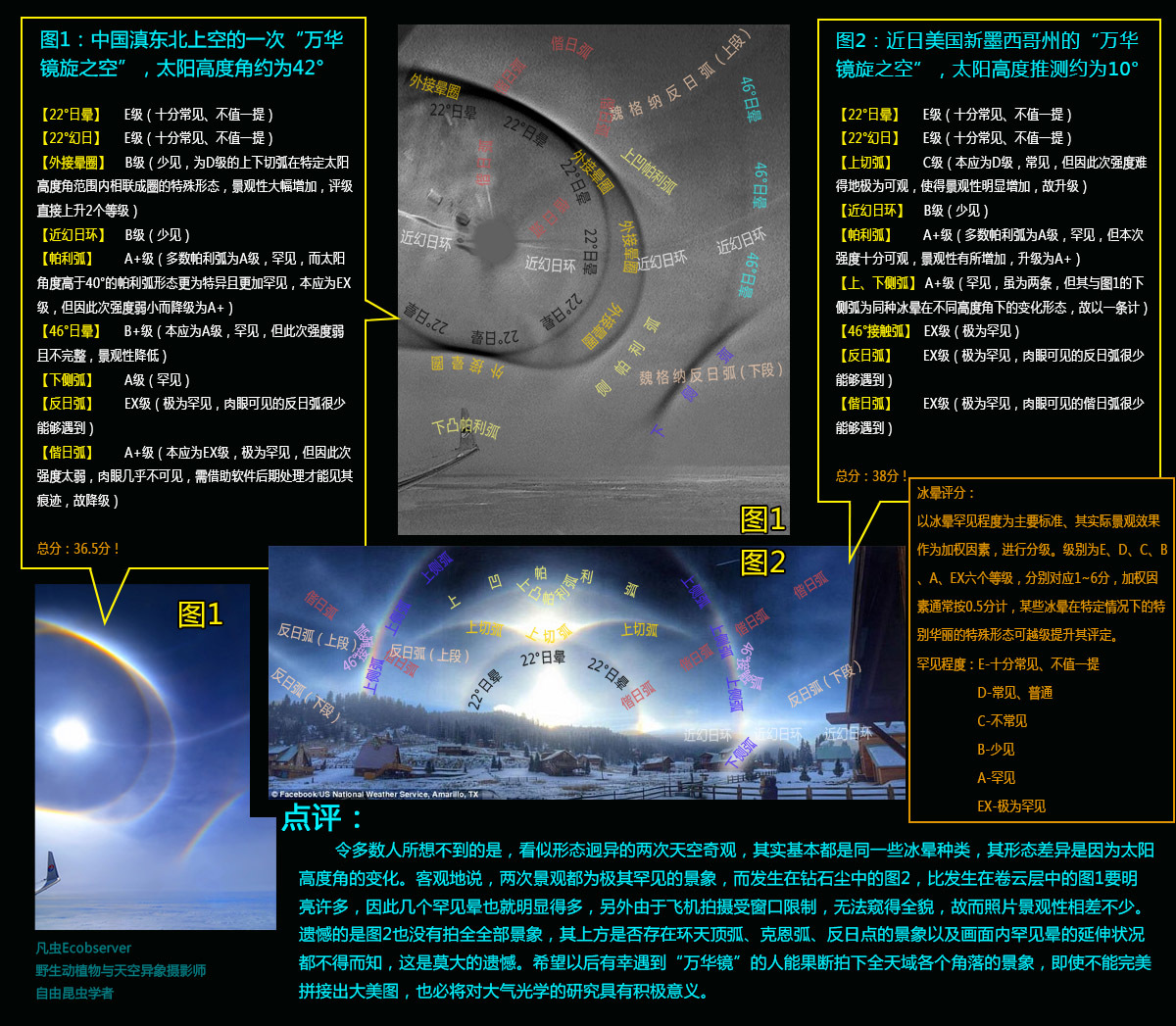

- 钻石尘:钻石尘是一种由冰晶组成的雾,通常情况下出现在温度低于零下20℃的地区,这意味着空气中的水蒸气会直接凝华成冰晶而跳过凝结成水滴的过程。钻石尘的最终形态是规则形状的小棱柱冰晶,照射过来的光线发生反射或折射,闪闪发光或者形成晕现象

- 贝母云:当大气相当稳定时,空气流经过地面上的山峰,被向上传送,产生云波,并将水分推到较低的平流层中,就形成了贝母云。贝母云由微小且匀称的冰晶构成,容易形成多彩的颜色。贝母云也被称为“极地平流层云”

- 夜光云:夜光云也称为“极地中间层云”,是最高的云,通常在高纬度地区出现

其他与云相关的内容

飞机划过天空产生航迹云,是因为飞机的热废气为潮湿的冷空气带来了大量的热蒸汽,同时也带来了凝结核,于是,产生了云

耗散尾迹:与航迹云相反,如果飞机穿过薄云层,由于热蒸汽蒸发掉一部分云滴,则会在云中切出一道缝,被称为耗散尾迹

烟囱、火灾形成烟云的一部分原因是由于释放了大量凝结核,使空气中的过冷水滴凝结成云

华:当阳光透过薄云,发生衍射,形成圆形多彩的华。水滴越小,华越大。云彩飘过皓月,有时也会产生华。华距太阳(月亮)的距离一般在5度(视线对于太阳和华的夹角在5度左右)左右,这不同于晕

- 22度晕:22度晕是所有晕现象中最常见的一种,一年当中大概有100天可能会出现22度晕。晕圈内的天空往往比圈外略暗。晕远大于华,22度晕表示晕圈距离太阳的距离约为22度

宝光:太阳将某件物体的影子投射在云层上时,有时会形成宝光。宝光背对于太阳(这是与晕和华不同的地方),由观测者自身的影子形成的宝光(通常需要你站在山顶上才会出现),被称为“布罗肯幽灵”

布罗肯幽灵的命名来源于德国中部哈茨山脉的最高峰-布罗肯峰,这里云雾较多,所以经常能见到这种宝光。其实,在我国的峨眉山等地区,也很容易见到“布罗肯幽灵”,只不过我们称之为“佛光”

- 幻日:幻日是“晕”的一种,也是由于阳光通过薄薄的高云族云彩发生冰晶折射而产生的。幻日只在太阳与地平线角度小于40度时才可见,如果没有云彩在天空中合适的位置,幻日就不会发生或只有一个

- 幻日环:幻日环也是“晕”的一种,概率小于22度晕和幻日。幻日环要更大,所以通常只能观测到一部分的幻日环:为太阳同等高度的一条白线

日晕相关现象详解及对应冰晶

(环天顶弧 Circumzenithal arc,上切弧 Upper Tangent arc,22度晕 22˚halo,幻日环 Parhelic circle,幻日 Parhelia,下切弧 Lower Tangent arc)

- 日柱:日柱是“晕”的一种,当低空的太阳照射过冰晶云时,太阳的上方与下方会出现竖直的光柱,这就是日柱。日柱、幻日、宝光等出现的区别在于空气中冰晶云的形状和所在的位置

彩虹每年平均出现10次,这种频率实际上比各种“晕”要低的多,虽然彩虹感觉上更常见一些

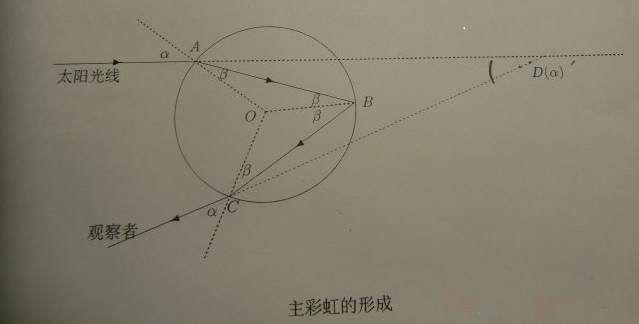

要想看到彩虹,就要背对太阳观看降雨,太阳的高度不能高于地平线上42度。太阳光穿过水滴,又从水滴背面的内表面反射出来,太阳光的入射和出射的过程发生了折射,产生了彩虹。对流云是产生彩虹的最佳选择,因为他们更有可能在天空晴朗时产生降雨

- 在主虹的外圈往往会有一圈更大、颜色更暗的虹,被称为霓(副虹),两者之间的较暗的天空被称为亚历山大暗带。在主虹的内部,有时会有一些淡彩色条纹,被称为附属虹

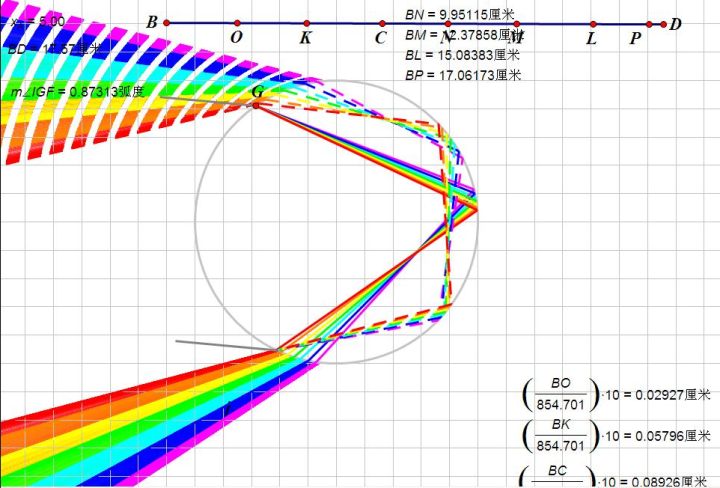

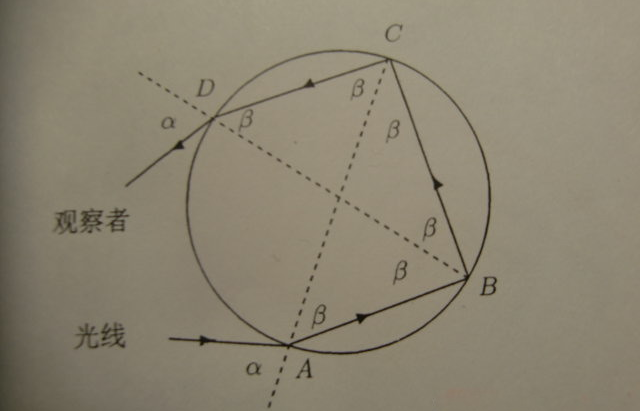

- 霓与虹的产生原因:虹和霓都是因为太阳光照射入较大的水滴,发生折射,再从水滴的背部的内表面反射回来而产生。其中虹发生了一次反射(见下图),偏转角向内,最小值约为138˚,霓发生了两次反射,偏转角向外,最小值约为129˚

(实现为主虹,虚线为霓)

虹的形成

霓的形成

也恰恰由于虹和霓的产生过程中阳光的反射方向是相反的,所以虹和霓展现的色彩顺序也是相反的:虹的顺序是虹到蓝紫,霓的顺序是蓝紫到红

虹的光线最小偏向角约为138˚,光线向内照射,照亮了彩虹内侧;霓的光线最小偏向角约为129˚,光线向外照射,照亮了彩虹外侧,所以产生了霓与虹之间未被照亮的亚历山大暗带

- 彩虹是一个完整的圆,如果可以在足够的高度观测彩虹,是可以看到完整的环的

- 多道彩虹:根据彩虹的原理,理论是应该有多道彩虹的同时出现的(而远不止虹和霓)。不过由于光线的多次折射,这些彩虹的亮度已经不足以被人类观察到了。如果彩虹出现在湖面上,由于湖面更有效的反射,则可以出现可观测的多道彩虹(多出的彩虹由湖面反射的光线产生,被称为反射虹)

彩虹是由较大的水滴反射而成,而有较小的水滴反射而成的更淡、甚至苍白,被称为云虹(坐飞机时能看到)和雾虹(出现在雾或霭中)。由于水滴更小,所以能更有效的衍射太阳光,于是形成的颜色会发生重叠,更白,而不像彩虹那样色彩丰富

环天顶弧:环天顶弧是一种“晕”现象,但云中的冰晶的形状像六角形平板并大致呈水平方向排列的时候,就会出现环天顶弧。一般环天顶弧的出现条件与幻日的出现条件是相似的、

曙暮光条:如果微小的大气颗粒太少,不足以呈现为云,却足以散射太阳光的话,就会把光的路径显现出来,这就是曙暮光条,也称云隙光

- 青白路:青白路是曙暮光条的一种,通常出现在太阳落山后,阳光受到云彩或山峰的阻隔,光线和阴影交错分布而形成

- 曙暮光:曙暮光是在日出之前或日落之后散射在地球大气层的上层,照亮了低层的大气与地球表面的阳光。曙暮光被分为三种:民用曙暮光、航海曙暮光、天文曙暮光。曙暮光又称为“晨昏蒙影”

民用曙暮光表示太阳此时在地平线下6˚以内,这时候人们依然可以像白天一样从事户外活动,而不需额外的光源辅助;航海曙暮光表示太阳此时在地平线下6˚到12˚之间,这时候既能看见天空中知名的亮星,又能看见海平线和地平线,水手们正好趁此时利用六分仪来确定自己的方位;天文曙暮光表示太阳此时在地平线下12˚到18˚之间,这时候人们还无法看到肉眼能看到的全部星星,恰恰是整个夜空所有星体逐一呈现的过程,再之后,太阳落到地平线18˚以下,这时天空充分黑暗,我们完全进入了夜空的观测时间,曙暮光也就结束了

对于穆斯林来说,一天的开始起于晨礼,夜交于昼,在日出之前天光蒙亮之时,而一天的结束终于霄礼,昼交于夜,要等到日落之后晚霞消散天穹墨黑之刻。这种作息时间基本是接近于天文曙暮光的时间的

维纳斯带:又称金星带或“反曙暮光弧”,出现在太阳的对面,呈粉红色光辉,是由阳光在近地大气层中反射和散射造成的,而更接近地平线的暗淡部分则是地球自身的影子。维纳斯带容易出现在大气晴朗、无云但空气尘埃较多的时候

- 曙暮光条(云隙光)的成因似乎与曙暮光并无关系。不过曙暮光条(云隙光)更容易出现在日出和日落的时候(太阳角度低),我想,大概这是曙暮光条名字的原因

其他补充

过冷液滴:液体固化有一定的过冷度,以水(H2O)为例,并不是0度就一定会结冰的,因为生成固态晶核时会出现液-固界面,为此需要提供界面能,界面能不足的情况下(液体比较纯净),液体难以成核,便成为过冷液滴。在平流层中,过冷液滴通常温度在零下40度左右

均向成核:在一个完全不受外来微粒和表面影响的过冷液体体系内, 各个部分的成核几率均相等,由于能量和密度的随机起伏可能使几十或几百个原子或分子随机聚集为新相的集团,这种成核被称为均相成核(例如纯净的水液体由于能量的随机起伏,在过冷条件下比如零下40度,某一部分结冰,会引起连锁反应,导致集体结冻)

非均相成核:熔体过冷或者溶液过饱和后不能立即成核的主要障碍是生成晶核时要出现液-固界面,为此需要提供界面能。如果成核依附于已有的界面上(如容器壁、杂质颗粒、 结构缺陷、气泡、成核剂等)形成,则高能量的液-固界面能就被低能量的晶核与成核基体之间的界面所取代。显然,这种界面代换比界面的生成所需要的能量要少得多。因此,成核基体的存在可大大降低成核位垒,使成核能在较小的过冷度下进行。这种情况下,成核过程将不再均匀地分布在整个系统内,固常被称为非均匀成核(例如杯中的水的结冰或者云中的过冷液滴遇凝结核形成降雨或降雪)

月晕而风,础润而雨:这是一句广为人知的俗语,尤其前半句。月晕出现,将要刮风;础石湿润,就要下雨。础润而雨非常好理解,空气湿度都已经大到地上的石头都湿了,那肯定是要下雨了,而月晕则风呢,其实科学依据并不大,不过日晕、月晕,都是由于高云族冰晶产生的,在一定程度上表现了云层的加厚和冷空气的来袭,自然刮风下雨的可能性确实就大了许多

日晕三更雨,月晕午时风:和“月晕而风,础润而雨”一样,多加了对日晕的推测。日晕月晕都意味着刮风下雨的可能性加大

逆温层:在对流层中,大气温度随着高度增加而下降,平均每升高一千米,气温降6.5度左右(因为大气温度主要依赖于吸收大地反射太阳光的热辐射,所以距离地面越远,温度越低)。但是当高度升高到平流层的高度(大概20km以上),由于臭氧的原因,大气得以吸收太阳光中的紫外线作为温度来源,所以温度随着高度的升高而升高。对流层与平流层中间的短暂区域被称为逆温层(或同温层),这里是温度规律发生变化的交界处,也是砧状云形成的原因

对流层:由于在地表部分,大气温度随着海拔的升高而下降,所以地表附近热空气在下,冷空气在上。地表的热空气密度小会上升,高空的冷空气密度大会下沉,空气流动通畅,被称为对流层。绝大部分的云、雨、雪等自然现象都发生在对流层

平流层:当高度继续升高,由于臭氧的存在,大气吸收太阳光中的紫外线,故随着高度的升高温度也随之升高,热空气在上,冷空气在下,热空气密度小会维持在上的状态,冷空气密度大会始终沉淀在下部,空气不流动,被称为平流程。平流层气流平稳,绝大部分的飞机航线都在平流层

蝃蝀、螮蝀:指彩虹,诗经中有《国风·鄘风·蝃蝀》。古人认为彩虹是阴阳之气不当交而生者,为天地之淫气,主婚姻错乱

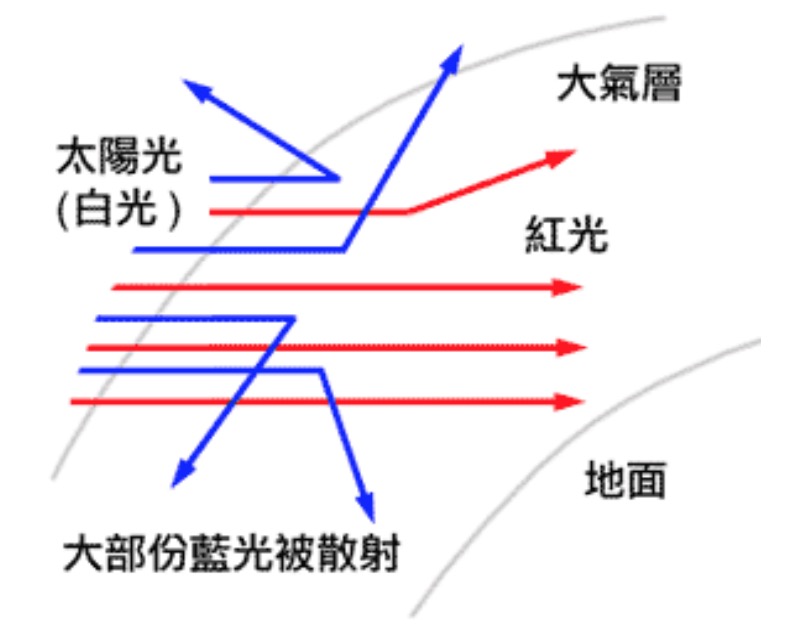

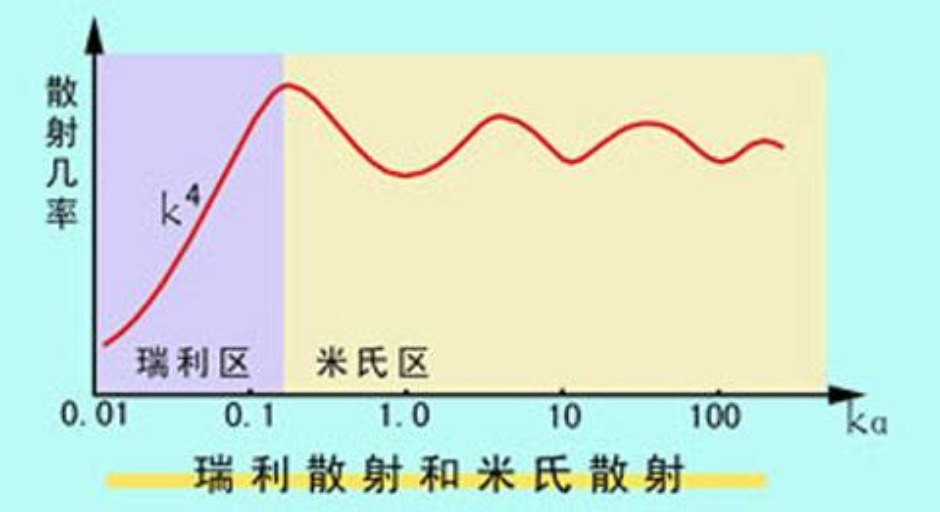

瑞利散射:当入射光波长比介质中的悬浮颗粒尺度大得多时,会发生瑞利散射。瑞利散射光的強度和入射光波长λ的四次方成反比,所以,波长较短的蓝光比波长较长的红光更易产生瑞利散射

瑞利散射可以解释天空为什么是蓝的:白天,太阳光在大气中发生瑞利散射,因为蓝光比红光波长短,瑞利散射更激烈,所以天空呈现蓝色。同时,又因为人眼对不同颜色的敏感度不同,人眼对蓝色的敏感度远大于紫色,所以虽然天空中散射的光线紫色最强,但人眼看起来天仍然是蓝的

同时,瑞利散射也可以解释黄昏和黎明为什么天空时橙色的,这是因为此时太阳位置较低,我们更多的看的是直射光而不是散射光。光线走过较长的距离,其中蓝光大部分都被散射掉了,到达我们眼中的往往只剩下橙红色的光了

米氏散射:当入射光波长与介质中的悬浮颗粒尺度相近或小于悬浮颗粒尺度时,会发生米氏散射。米氏散射光的强度和入射光波长无关,所以不同波长的光线可以产生相似的米氏散射

米氏散射可以解释云彩为什么是白的:云中的液滴颗粒较大,光线通过云层发生米氏散射,最终的散射光包含了所有波长,呈现出白色或者灰色

- 丁达尔效应:当一束光线透过胶体,从入射光的垂直方向可以观察到胶体里出现的一条光亮的“通路”,这种现象叫丁达尔现象,也叫丁达尔效应。产生丁达尔效应需要胶体中的粒子小于入射光波长(粒子大于入射光波长,主要现象为发生光的反射,小于入射光波长,主要现象为发生光的折射),比如曙暮光条的出现(但不止于曙暮光条)

鱼鳞云:鱼鳞云基本是波状云的俗称,之所以单列出来,是因为关于鱼鳞云的俗语实在太多了,“天上鱼鳞云,地上雨淋淋”、“天上鲤鱼斑,晒谷不用翻”、“鱼鳞天,不雨也风颠”,而且在不同的俗语中,对于鱼鳞云的推测居然是不同的,有的认为鱼鳞鱼会带来下雨,有的则认为会带来大晴天。这取决于波状云的类型,如果是卷积云形成的波状云(通常云块较小),则意味着高空冷空气和云层的加厚,往往会带来降雨(这点与日晕月晕类似),而如果是高积云形成的波状云(通常云块较大),则说明大范围水汽稳定抬升,没有强烈对流,晴天将会持续

朝霞不出门,晚霞行千里:又是一句俗语,有一定的科学依据,可做适当解释。霞的出现,无论早晚,都意味着天空中云层对阳光的反射,出现朝霞,意味着早晨的天空就已经积累了大量水汽、云层,那随着一天的开始,地表温度上升,云层只会越变越大,降雨的几率自然就大。而出现晚霞,则意味着西部天空的云层已经开裂,才得以使阳光透进来,我们国家地处中纬度西风带,云层也自西向东运动,所以第二天我们头顶的云彩就是头一天晚上西部天空的云层,晚霞意味着西部天空云层已经开始消散,到第二天,自然晴空万里的几率更大。当然,根据这个理论,无论什么时候,没有霞的万里无云,永远比有霞的时候晴天的几率更大了

流云万千,中国古代将云视为一种“气”经常对云彩进行占卜,同时还将云彩与地理相结合,认为不同的地方有不同的水土之气,自然,也有不同的云彩:韩云如布,赵云如牛,楚云如日,宋云如车,鲁云如马,卫云如犬,周云如轮,秦云如行人,魏云如鼠,齐云如绛衣,越云如龙,蜀云如囷。很难说这种说法最早起源于哪里,我能找到的最早记载文献见于唐朝《艺文类聚•卷一•天部上•云》,同时被后来的的《太平御览》、《南田画跋》所复用。传说,这句话最早出自《史记•兵书》,不过《史记•兵书》正是属于《史记》佚失的部分,故也无法查证

不怕拦腰缠带,就怕山上戴帽:这是山居地区人们的一句俗语。山腰带的属性是层云,山戴帽的属性则是积云。积云立于高山之巅,往往预示着冷空气来袭,带来降雨,也就是所谓的“就怕山上戴帽”

江猪过河,大雨滂沱:南方的一句谚语,江猪是指小块的乌云,多指碎片云,当这样的一群云彩飘过天际,已经表示空气湿度非常大了,自然大雨就不远了

参考

不同的雪的种类是如何形成的呢?-知乎

各种云的照片

彩虹及亚历山大暗带产生的原因

曙暮光-中国国家地理

米氏散射理论

赏云时代已经到来-中国国家地理

《云彩收集者手册》

后来长大了,知道前推五百年,后推五百年,多智而近妖是不现实的。但是,如果说通过观察天象的细微变化,而判断阴晴云雨的趋势,确是可以做到的。于是,就买了这本书,有了这个笔记